こんにちは!ライター兼オンライン家庭教師の咲月です☆

2020年の新型コロナウイルスによる一斉休校。

学校がないことによる様々な問題が発生しましたが、その中でよく話題にあがっていたのは「オンライン授業」ではないでしょうか。

「オンライン授業っていつからやってくれるの?」

「家庭は何をしたらいいの?」

「どうして日本の公立学校はオンライン授業をやらないの?」

そんな疑問が飛び交っていたのを覚えています。

学校教育ではもう何年も前からICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)教育を取り入れるように言われてきていましたが、それが実際に機能しているのかどうかが顕著に現れましたね。

私はもう教員を退職した立場ですが、現職時には校務分掌(学校を運営するためのいろんな仕事の役割分担)で視聴覚を担当していたので、ほんの少しだけ、公立学校におけるオンライン授業について考えてみました。

前半は公立学校におけるオンライン授業の現状について話しているので、

「制度はどうでもいいからメリット・デメリットを早く知りたい」

という方はボタンから下に一気にとんでください。

2020年4月一斉休校のときに公立学校で行われた学習保障

突然休校になったと思ったら、未就学児の重篤化も報道される中の学校再開。

文部科学省はHPで「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」という緊急のお知らせを掲載し、このお知らせの一部「学校再開に関するQ&A(子供たち、保護者、一般の方へ)」では以下のように書かれていました。

問7 臨時休業を行うことで子供たちの学習に遅れが生じることが心配ですが、どのような対策がとられていますか。

A 子供たちの学習に著しい遅れが生じることのないよう、学校や教育委員会において、可能な限り、家庭学習を適切に課したり、補充のための授業を行ったりするなどの必要な措置を講じています。

文部科学省としては、自宅等で安心して活用できる教材や動画等を紹介する「子供の学び応援サイト」を文部科学省ホームページに開設していますので、ぜひご覧ください。

(参考)子供の学び応援サイト

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm

なお、子供たちの各学年の課程の修了又は卒業の認定に当たっては弾力的に対処し、子供たちの進級や進学などに不利益が生じないよう配慮することを、学校や教育委員会にお願いしています。

文部科学省HP

この対策のひとつとして「オンライン授業」が話題になりました。

大手予備校では昔からサテライト(衛星)授業を行っていますし、放送大学のように講義をWeb視聴できるものも普及してきているので、ネット越しの授業は昔ほど拒絶感は無さそうです。

実際、塾や海外の学校、一部自治体や大学などではオンライン授業が行われ、2020年4月の時点でオンラインで出席確認やHRを行っている話も耳にしました。

ですが、日本の多くの自治体、特に公立学校では中々オンライン授業が導入されず、大量のプリントを配布して自宅で1人で学習するという形をとっている場所もあったようです。

いくら文科省が必要な措置を講じると言っても、現場は「可能な限り」しか対応はできません。

では、どうして公立学校ではこれほどオンライン授業の普及が遅れているのでしょうか?

それは私立学校ではない、公立学校ならではの課題があるのです。

そもそもオンライン授業ってどんな感じなの?

オンライン授業は、教師と生徒が別の空間にいる状態でネットなどを通じて行う授業のことです。

- Web会議(ビデオ会議)を行ってリアルタイムで指導する場合

- Webセミナーを行ってリアルタイムで指導する場合

- 動画を配信して各自のタイミングで視聴してもらうことで指導する場合

などがあり、基本的にはWeb会議を用いたリアルタイムの指導を行うことが多いです。

使用ツールによって授業の詳細は変わりますが、GoogleのMeetのように挙手機能がついているものを使えばより馴染みのある雰囲気で授業を行うことができます。

【私の意見】導入は賛成。だけど…

「オンライン授業」ができる環境が各校に備わることは大賛成です。

そもそも私自身がオンライン家庭教師をしているくらいなので、オンラインで授業をできることには魅力を感じています。

その一方で、大学や高校ならまだしも、公立の小中学校で行うには課題が多いと考えます。

なぜなら、学校で何か新しいことをしようとするときって、世間が3手間かければできると思っているところに10手間必要で、教育委員会が「できる」と判断する基準と現場が「できる」と判断する基準に風邪をひきそうなぐらい温度差があるからです。

例えば、私は埼玉県民なんですが、埼玉は約1年経った2021年2月で、1/3未満の自治体しか「実施できる」と回答していません。

<新型コロナ>オンライン授業 「実施できる」埼玉県内の自治体、1/3未満 機器整備、通信費など課題/東京新聞 2021.02.04

ここまで読んで、

「でも、国がGIGAスクールとかいうやつで1人1台電子端末を用意したんじゃないの?」

「学校があるのに使わないだけなんじゃないの?」

と思われた方もいるかもしれません。

実際、学校に問題がある場合もあるので否定はできません。

しかし、端末が届けば今日から使えるというものでもないんです。

GIGAスクール構想とは?国の支援があるのにどうしてオンライン授業ができてないの?

GIGAスクール構想とは、簡単にいうと「1人1台の端末が使える教育のICT化の取り組みをしていきましょう」っていう文科省の方針です。

これだけ聞くと、「文科省やるじゃん!」って感じですよね。私も一瞬感動しました。

でも、よーく中身を見てみると疑問がたくさん湧いてきます。

(口が悪いのはスルーしてください、ただの本音です)

- 「端末3クラスに1クラス分の配備計画」→いや、残り2クラスは?つまり3人で1台でしょ?

- 「希望するすべての学校における校内LANを整備」→まさか全部無線だよね????教室で有線とか無理だからね????百歩譲って有線だとしたら工事いつするの????

- 「達成状況を踏まえた教員スキル向上などのフォローアップ計画」→教員の仕事増やす前にすることあるだろ????

- 「小・中・特支等に電源キャビネットを整備」→工事はいつ????まさか休日に教頭が出勤させられるわけじゃないよね????

- 「高速大容量回線の接続が可能な環境にあることを前提とした校内LAN整備計画」→いや、可能じゃないんだが????

- 「ICT支援員 4校に1人配置」→え????は????1校に4人の打ち間違い????

- 「学校ICT利活用ノウハウ集公表」→それより人寄越せ♡

- 「クラウド活用前提のセキュリティガイドライン公表」→なんで勝手に前提作るの?柔軟に支援して?

- 「民間企業等からの支援協力募集」→すぐ人の善意に頼るのそろそろ辞めよ?

一個人の家庭で新しいパソコンを買うのとはわけが違うんです。

上記の疑問点はざっと見て思った一部で、細かく想定していけばさらに増えると思います。

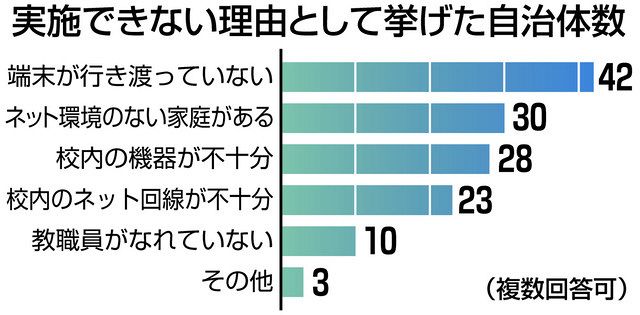

実際、先ほど紹介した埼玉県でオンライン授業ができていないと答えた自治体のなかで、実施できない理由として多く回答があったのは以下の項目です。

これが現実です。

公立学校に求められるのは最先端技術でも高度な教育でもなく、平等性です。

生徒の意図しないところ(家庭環境や学校の設備上の問題)で不平等があるとマズいんです。

学校のなかで準備ができた学年・クラスから始めようなんてなったら、教員はクレーム対応に追われて業務にならないかもしれません。

私立学校や義務教育ではない高校、大学ならばある程度の融通が利きますが、公立の小中学校はパソコン配ったからOKとはならないんです。

オンライン授業のメリット

ぐだぐだ言っていますが、最初に言った通りオンライン授業が嫌なわけではなく、むしろ応援しています。

なぜなら、オンライン授業にはたくさんのメリットがあるからです。

子どもの「教育を受ける権利」を保障しやすくなる

よく勘違いされるんですが、義務教育は「子どもが教育を受ける義務」ではなくて、「子どもが教育を受ける権利を保障するために、大人が(教育を希望する)子どもに教育を受けさせる義務」です。

つまり、雨が降ろうが槍が降ろうが、教育を受けたいと望む子どもがいたら周りの大人はその子が教育を受けられるように努力しなくてはいけないんです。

さらに、子どもの教育を受ける権利が阻害されるのは災害や疫病だけではありません。

学校には、様々な理由で教室で授業を受けることが困難な児童生徒がいます。

教室で授業を受けることが困難な子のなかには不登校、別室登校だけでなく、入院や体質、自宅療養など様々な場合が考えられます。

そういった児童生徒に対し、教室以外でクラスメートと同じ授業が受けられるというのはとても大切なことです。

実際に学校に勤務していた時に、別室登校の生徒が「授業内容がわかる」ということが自信になって教室復帰したことがありました。

今オンライン家庭教師をしているなかでも、学ぶ意欲はあるのに様々な事情で教室で授業を受けるのが難しいという生徒もいます。

学ぶ意思があるのに、ただ教室で受けられないというだけで授業に参加できないのは子どもの教育を受ける権利を保障できていると言えるのでしょうか?

その点、オンライン授業ならば教室に行かないでもクラスメートと同じ授業を受けることができるのです。

もしオンライン授業をする設備が整えば、教室で授業をしているときでもその様子を配信して別室登校をしている生徒がみることができるかもしれません。

入院している子が、クラスメートと話したり画面越しに同じ授業に取り組むことができるかもしれません。

それだけでどれほどの子どもの気持ちが救われるかと思うと、期待で胸がいっぱいになります。

授業数の確保がしやすくなる

また、学校の授業には授業時数というものが決まっていて、今回のような大規模な感染症だけでなく、台風や大雪などの自然災害、インフルエンザによる学級・学年閉鎖など、学校は授業数の確保に毎年苦労しています。

第五十一条 小学校(第五十二条の二第二項に規定する中学校連携型小学校及び第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。)の各学年における各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。

第七十三条 中学校(併設型中学校、第七十四条の二第二項に規定する小学校連携型中学校、第七十五条第二項に規定する連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。)の各学年における各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二に定める授業時数を標準とする。

学校教育法施行規則

とってもざっくりいうと「授業数と時間は基準を満たしてね」ということで、学期によって時間割が変わるのは、この調整のためです。

天候なり感染症なり、登校することに危険が伴う場合、家庭で授業を受けられるオンライン授業はこの対策として有効だと思います。

授業の記録が残る

通常の授業では、ビデオ撮影でもしない限り授業の記録は残りません。

生徒は必死にノートに記録するか記憶するかの慌ただしい2択を常に迫られますし、教員は後から自分の授業を振り返ることができません。

また、欠席してしまえばその授業は2度と受けることができなくなってしまいます。

ですが、記録に残す機能のあるツールであれば後から見返したい人だけ見返すことができるようになります。

例えば、苦手な教科の授業を繰り返しみて復習したり、体調不良や家庭の事情で欠席してしまった日の授業でもクラスメートと同じ内容を学んだりすることができます。

教員側としても、先輩教員の授業を見る機会を得たり、自分の指導を客観的に見て振り返る手段になります。

これらは学力向上に直結するメリットです。

その他

この他にも

- 視覚教材の自由度が高くなる

- 個々の聴覚に合わせて音量を調節できる

- 校内、校外問わず授業を見学しやすくなり、研修が活性化する

など様々なメリットがあります。

私はどれも大切なことだと思いますし、ぜひ1日でも早く環境が整ってオンライン授業が当たり前の現場になってほしいと願っています。

オンライン授業の現状の課題・デメリット

では、オンライン授業は完璧な素晴らしい指導形態なのでしょうか?

実はそうでもないんです。いくつかどうしても現在の科学技術では難しいデメリットがありますし、今現在の学校環境ではデメリットとなっている課題もあります。

埼玉県の公立学校で勤務して感じた主観ですが、いくつかご紹介したいと思います。

金銭的な負担が大きい

公立学校ということを考えると、1番大きい課題はこれではないかな、と思います。

これは、学校サイド・家庭サイドどちらにも関係する問題です。

学校サイド

正直な話、全教員が動画を撮って編集してアップロードするだけの設備をそろえるお金がありません。

まず動画を撮る機材。圧倒的に個数が足りません。

指導に必要なものは買えばいいと思うかもしれませんが、買えません。真面目に。

古い機材を何年も使い、不調が出始めても使い、本当に使えなくなってやっと買い替えリストに載る感じです。

既に情報機器の設備に予算を多く出して設備を整え始めている自治体ならまだしも、ろくに設備が備わっていない自治体では予算が足りません。

やりたくてもできない学校が圧倒的に多いと思います。

正直、ICTを活用した授業をするために10万近くするプロジェクターを自腹で買う人が何人もいるレベルです。(知っている範囲で数人います)

パソコンも、1日分のデジカメの写真をファイルに移すだけで何十分もかかるようなものを使っている状況です。

こんなレベルから全授業の動画投稿ができるほどの設備を整えようと思ったら、とてもじゃありませんがちょっとやそっとの金額では無理です。

「ある程度揃っているでしょ?」みたいなノリに見える文科省の予算設定で足りるのでしょうか?

家庭サイド

こちらも難しい問題です。

私立学校や大学、塾などは教育に金銭的な支援をしてくれる家庭であることが前提になっていることが多いです。

しかし、一方で公立学校にはさまざまな家庭環境の児童生徒が通っています。

実際にオンライン授業を始めた場合、自宅で使う端末の購入費、通信費、電気代は誰が負担するのでしょうか?

給食費や修学旅行の積み立て費用でさえ払わず、給食を食べさせなくていいとか、修学旅行は休ませるとか言う保護者がいる現状を踏まえると、そういった保護者がこれらの諸費用を授業のために負担するでしょうか。

到底、そうは考えられません。

そうすると、金銭的な理由で義務教育を受けられない児童生徒が出てしまうことになります。

これは、公立学校としては無視できない問題です。

では、学校が負担するんでしょうか?学校で充電するんでしょうか?全校生徒分を?

こちらも難しいです。

お金のことははっきり決めておかないと保護者とのトラブルの原因になってしまいます。

家庭環境の格差がある

公立学校の生徒の家庭環境はホントに、ホントに幅が広いです。

埼玉県は防災メール(学校ごとに送信できるメルマガのようなもの)への登録を保護者にお願いしていますが、これの登録さえ100%ではありません。

地域差もあると思いますが、登録が住んでいない家庭を各担任が把握しておいて、個別に電話をかけるような状況があります。

そういった状況でどうやってオンラインで課題のやりとりをするのでしょか?

また、担任が一から十まで手取り足取りサポートしてあげないと動いてくれない保護者もいます。

そのようなご家庭でどうやって通信設備を整えるのでしょうか?

小学校低学年では一人でソフトを立ち上げるのも心配です。

私がオンライン家庭教師でもっている生徒は小学生から社会人までいますが、小中学生は端末の操作を支援するために保護者の人が同室にいることが多いです。

大人だってなれないツールはうまく使えません。

では、誰が家庭で子どもをサポートするのでしょうか?

全家庭に子どもが授業を受けている間ずっと家にいてくれる大人がいるわけではありません。

家庭は学校に協力的で子どもの教育のために努力してくれるなんて幻想です。

新しい仕組みを作る時には現実的な想定で考えるべきです。

セキュリティ上の問題がある

設備の項目で触れましたが、学校が有線LANを好むのはセキュリティを気にしている面もあります。

(正直、今時何を言っているの?という気持ちがぬぐえませんが……)

学校で取り扱う情報は、個人のプライバシーにかかわる重要な個人情報が多く含まれます。(成績、家庭環境、健康に関する情報など)

深刻なものでは、親族の暴力から逃げるために在籍を隠しているケースもあります。

個人情報の取り扱いは年々慎重になり、広報誌やHPの写真に顔が映ってよいか、氏名を掲載してよいかなど、とても気を使いながら情報発信をしています。

これらのことを踏まえると、

- 動画の配信方法

- 撮影場所

- 配信に使うサービス

- 学校のネット環境

など検討事項がいくつもあります。

これらすべてに十分安全であるという保障がされなくては保護者の理解は得られません。

万が一があった場合、その学校は信用を失い、原因を作った教員は処分を受け、最悪の場合子どもに危険が及びます。

学校とネットをつなげるというのは、それだけ慎重になる必要があります。

急いでネット環境を整えていて、セキュリティ関係は大丈夫なのでしょうか?

教員のスキルの問題がある

これについて言及するのは、正直元教員として恥ずかしいですが……

現実問題として、大きいと思います。

教員のパソコンスキルは本当にピンキリです。

最低限の必要な書類を作るためのスキルも怪しい人もいれば、独学でマクロを勉強して新しいシステムを構築して業務の効率化に貢献する人もいます。

この状況で動画配信をしようとしたら、得意な人が苦手な人の分までやるのは目に見えています。

苦手な人が新しく学ぶよりも、得意な人がまとめて動画関係を担い、苦手な人がほかの業務をしたほうが組織としては効率的だからです。

そもそも、苦手な人が1から学ぶ時間がありません。

日々サービス残業をしている状態で、PC教室が空いている時間に退勤して教室に通うというのはあまり現実的ではありませんし、家庭を持っていればなおさら困難になります。

講義形式の授業になりやすい

国の指導方針として、講義形式の授業より、児童生徒の参加型の授業が好ましいとされている流れがあります。

そのため、教師の一方的な講義ではなく、児童生徒の発言を引き出して進めるような授業が求められています。

授業形態は一斉指導であったり、グループ学習であったり、課題によって様々ですが、単純な動画配信では児童生徒の発言を授業に組み込むことはできません。

授業の見た目だけ近代的になって、中身が過去の詰込み型の教育に逆戻りしては、本末転倒な気がします。

学校の授業は、知識を得るだけではなく、学び方、考え方、伝え方など、知識以外のことを習得するための場でもあります。

実体験はできない

学校で行う授業の価値の1つに、実体験を伴った活動ができるというものがあると考えています。

取り扱いに注意が必要な薬品を使った実験や、けがをする可能性のある道具を使った作業など、子どもが家庭で行うには危険が伴う体験活動が学校にはたくさんあります。

いまのデジタル教科書はすごいので実験の様子や観察対象などを動画やデータでみることができますが、他人がやった活動と自分でやった活動ではやはり得るものが異なります。

だからと言って、ネット越しに「じゃあこれを一緒にやってみましょう」なんてできません。

必ず保護者がいてくれるとは限りませんし、保護者がいたからといって安全とも言い切れません。

教育活動として行う以上、安全管理のできない活動は難しくなってしまいます。

1日でも早く、現実的なオンライン学習環境を

私の主観によるところもありますが、比較的ICTに関わっていた元教員としてオンライン授業について考えると、「1日でも早く実施して!でも現場に丸投げはしないで!!」という感想です。

メリットとデメリットをまとめるとこんな感じです。

【メリット】

- 子どもの教育を受ける権利を保障しやすくなる

- 授業数の確保がしやすくなる

- 授業の記録が残る

- 視聴覚教材の自由度が増す など

【デメリット】

- 家庭、学校ともに金銭的な負担がある

- 家庭環境の格差がある

- セキュリティ上の問題がある

- 教員のスキルの問題がある

- 実体験がともなう授業は難しい など

もっと授業の形にも柔軟性を取り入れて、学びたい子がちゃんと学べる日が早く来ることを願っています。

この記事の内容は2021/06/26現在の情報を元に記載しています。

情報が古くなっている箇所や誤った情報が含まれている箇所がありましたらお知らせいただけると助かります。

[temp id=2]

コメントを残す